お守りの返納方法は?|捨て方や処分方法を解説

不用品別の処分方法部屋に入った瞬間、鼻を突くようなあの耐えがたい臭い。

換気をしても、掃除をしても、なぜか臭いが消えない。

その原因は、臭いの元が表面ではなく、部屋の奥深くに染み付いているからです。

この記事では、ゴミ屋敷特有の臭いが発生する5つの原因と、それぞれに効果的な対処法を具体的に解説します。

自分でできる方法から、専門業者による処理まで、段階ごとに分かりやすく消臭手順をご紹介します。

「どこから手をつければいいかわからない」「自分では限界かもしれない」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。

この記事を読むと以下のことが分かります。

・科学的な臭いの原因と対策

・個人の対策の限界

・なぜ専門業者が必要か

・根本的な解決方法

その耐えがたい臭い、諦めていませんか?

- 部屋に入った瞬間、鼻を突くような臭いがまとわりつく。

- 窓を開けるのが怖い。外に漏れている気がする。

- 誰かを家に呼ぶなんて考えられない。

- 自分の服にまで臭いが染み付いていないか、いつも不安。

こうした悩みを、誰にも相談できずに抱えている方も多いのです。

消臭スプレーを何度使っても、一時的にごまかせるだけで、気づけばまた元通りになってしまいます。なぜなら、それは臭いの「原因」ではなく「結果」だけを処理しているからです。

この記事では、ゴミ屋敷特有の臭いがどこから発生しているのかを明らかにし、臭いの種類ごとに、どう対処すれば元から断てるのかをプロの視点から具体的に解説します。

この記事でわかること:臭いの正体と、レベル別の完全消臭ロードマップ

ゴミ屋敷の臭いに悩みながら、どのように対処すればよいのか分からず、消臭スプレーや換気など、思い当たる方法を続けている方も多いのではないでしょうか。

しかし、原因に合わない対策では、臭いはすぐに元に戻ってしまいます。

この記事では、今の状況に応じて、何を・どこから・どの順番で進めていけばよいのかを整理してご紹介します。

この記事でご紹介する内容は、以下の4つです。

この記事でご紹介する内容

① 臭いの正体(原因)が科学的にわかる

② 自力でできる対策とその限界がわかる

③ プロの技術(特殊清掃)がなぜ必要なのかがわかる

④ 根本解決までの具体的な道筋(ロードマップ)が見える

臭いは時間が経てば消えるものではありません。原因をそのままにしておけば、むしろ悪化していくこともあります。

感覚に頼るのではなく、状況に応じた確かな方法で臭いを解決するための手がかりとして、お役立てください。

ゴミ屋敷が臭くなる5つの根本原因

臭いには必ず「原因」と「仕組み」があります。

ただ何となく臭うのではなく、特定の物質が、特定の過程を経て発生し、空気中に広がっているのです。

ここでは、「なぜここまで臭うのか?」「なぜ簡単には消えないのか?」という疑問に対して、科学的な視点からその正体をひもといていきます。

腐敗・排泄物・カビ・生活臭・排水。どの臭いにもそれぞれ理由があり、発生のメカニズムがあります。それらがどのように発生し、どのように室内に染み付いていくのかを、5つの原因に分けて解説します。

原因1:腐敗臭

ゴミ屋敷の悪臭の中でも、もっとも強く、不快感の原因になりやすいのが「腐敗臭」です。

これは、単なる「生ゴミの臭い」ではなく、微生物がゴミに含まれる有機物(主にタンパク質や糖質)を分解する過程で、揮発性の悪臭物質が発生することで生じます。

ゴミの中に含まれる肉や魚、野菜、炭水化物などの有機物は、放置されることで空気中の細菌やカビなどに分解され始めます。

この過程で、以下のような強い悪臭を放つ化学物質が発生します。

| 強い悪臭を放つ化学物質 | 説明 |

| 硫化水素(H₂S) | 腐った卵のような臭い。タンパク質中の含硫アミノ酸が分解されることで発生します。少量でも非常に強い臭気を持ちます。 |

| アンモニア(NH₃) | ツンと鼻に刺さる刺激臭。尿素やアミノ酸の分解によって発生し、高温や密閉空間で特に揮発しやすくなります。 |

| メチルメルカプタン(CH₃SH) | 腐った玉ねぎのような臭い。野菜や動物性たんぱくの腐敗から発生します。 |

糖質や脂質の腐敗でも、アルコール類・有機酸・脂肪酸(酢酸・酪酸など)が生成され、酸っぱい臭いや発酵臭の原因になります。

これらの臭気物質は揮発性が高く、空気中に広がるだけでなく、壁紙や繊維、木材などの素材に染み込み、臭いが残りやすいです。

その過程で、以下のような強い悪臭を放つガス状の化学物質が発生します。

一見「ただの生ゴミ臭」のようでも、実際には微生物による化学的分解反応が進行している状態です。つまり腐敗臭は、「汚れ」の問題ではなく、空気中に浮遊・拡散するガスの問題です。

臭いを取り除くには、こうした仕組みを理解したうえで、原因物質ごとに適切に対処する必要があります。

原因2:排泄物臭

ゴミ屋敷に特有の「鼻に刺さるような刺激臭」は、多くの場合、動物の排泄物によるものです。

目に見える汚れが少なくても、臭いが取れないケースでは、昆虫や小動物、ペットの排泄が原因となっていることが少なくありません。

とくに注意すべきは、以下の3つです。

| 注意すべき排泄物臭 | 説明 |

| ゴキブリの糞とフェロモン臭(H₂S) | ゴキブリの排泄物は非常に微細ですが、集合フェロモンを含んでおり、独特の酸っぱいような臭いを放ちます。同時に他のゴキブリを呼び寄せる作用もあるため、放置すると発生源が拡大します。 |

| ネズミの尿 | ネズミの尿には強いアンモニア臭があり、狭い隙間や壁内に排泄されるため気づきにくいのが特徴です。巣の近くや通り道に集中的に排泄され、時間とともに悪臭が染み込んでいきます。 |

| 放置されたペットのトイレや糞尿 | 長期間掃除されていないトイレや床に直接排泄された糞尿も、時間が経つことでアンモニア・有機酸・インドールなどの臭気成分を放出し続けます。 |

これらの排泄物は、木材やコンクリート、石膏ボードなどの多孔質素材に浸透しやすいという性質を持っています。

一度染み込んだ尿や糞由来の臭気成分は、表面を拭いただけでは取り除けません。素材の内部にまで吸収されており、乾燥とともにゆっくりと再び揮発してくるため、「掃除してもまた臭う」という状態になってしまいます。

こうした排泄物臭は、見えにくく気づかれにくい分、臭いの特定と除去にもっとも時間がかかる原因になります。そのため、適切な薬剤処理や、場合によっては素材の交換が必要になるケースが多いです。

原因3:カビ・雑菌臭

ゴミが長期間積もった部屋では、空気の流れが遮られ、湿気がこもりやすくなります。この状態が続くと、湿度・温度・有機物という3つの条件がそろい、カビや雑菌の温床になります。

カビ臭の正体は、カビそのものではなく、カビが成長する際に発するMVOCs(微生物揮発性有機化合物)と呼ばれる代謝ガスです。

MVOCsにはアルコール類・ケトン類・エステル類・テルペン類などが含まれ、「土っぽい」「カビ臭い」「甘酸っぱい」と感じる独特の臭いの元になります。

密閉された空間では、こうしたガスが逃げ場を失い、部屋全体に染み付いていきます。

また、雑菌による臭いも無視できません。たとえば、濡れた衣類を部屋に放置しておくと発生する「生乾き臭」は、モラクセラ菌という細菌が繊維上で有機酸を生成することで発生します。

この臭いは日常生活でもよく経験するため、ゴミ屋敷の臭いをより身近に感じる要因となります。

カビ・細菌臭が厄介な理由は、臭気成分が空気中に拡散するだけでなく、カーテンや衣類・布張り家具・壁紙などに吸着し、残留しやすい点です。

一度染み付いたカビ・雑菌臭は、表面の掃除だけでは除去できず、素材の内部にまで浸透していることもあります。

カビや雑菌の臭いは、ただゴミがあるからではなく、「空気が動かない」「湿度が高い」状態が続くことで悪化するものです。

換気ができない空間でゴミを放置し続ける限り、臭いは確実に広がり、深く残っていきます。

原因4:複合的な生活臭

ゴミ屋敷で感じる強い臭いの正体は、原因物質によるものではありません。

腐敗臭・排泄物臭・カビ臭・雑菌臭など、複数の揮発性有機化合物(VOCs)が混在し、相互に影響を与えることで、臭いが複雑に混じり合う「カクテル臭」となって現れます。

カクテル臭の主な臭気成分には、次のようなものが含まれます。

・硫化水素やメチルメルカプタンといった揮発性硫黄化合物(VSCs)

・アンモニアやトリメチルアミンなどの窒素化合物

・エタノール・アセトアルデヒド・ケトン類といった微生物由来のVOCs(MVOCs)

・酢酸や酪酸などの短鎖脂肪酸

これらの成分は互いに干渉し合うことで、消臭が難しくなります。さらに、これらの臭気成分が強固に定着しやすいのが、タバコのヤニに含まれるタール類です。

タールは多環芳香族炭化水素(PAHs)を含む高分子有機物で、非常に粘着性が高く、壁紙・家具・天井などにしつこく付着します。

このタール層は、空気中の臭気分子を分子間力によって吸着しやすく、まるで「臭いの磁石」のような役割を果たします。

吸着された臭気成分は、室温や湿度の変化に応じて再び空気中に揮発する性質があり、掃除や換気の直後は臭いが和らいだように感じても、数日後にまた臭いが戻る原因になります。

カクテル臭が厄介な原因は、臭気成分そのものに加えて、それを保持する素材の存在があることです。

その性質を理解し、臭いの発生源だけでなく、「臭いを抱え込む場所」にまで目を向けた対処が、根本的な解決になります。

原因5:排水口からの逆流臭

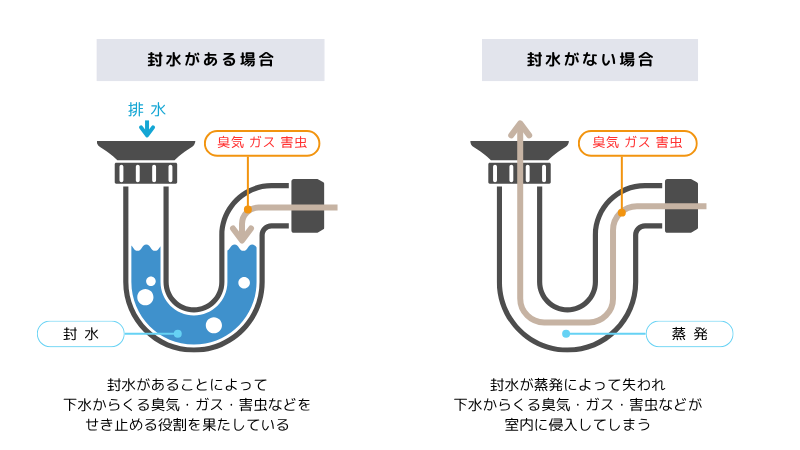

排水口から立ちのぼる逆流臭は、ゴミ屋敷特有の悪臭の中でも見落とされがちです。逆流臭の主な発生源は、排水管に備えられた「排水トラップ」の機能不全にあります。

排水トラップは、排水管の途中をU字やS字などに曲げてつくられた構造で、そこに水を溜めておくことで機能します。

この溜まった水は「封水(ふうすい)」と呼ばれ、下水管の中に漂う臭気やガス、害虫などが室内に逆流するのを防ぐフタの役割を果たします。

しかし、長期間水が流れない状態が続くと、この封水は自然に蒸発してしまいます。封水がなくなると、下水管内の臭気がダイレクトに室内へ逆流し、排水口から強い悪臭が立ちのぼるようになります。

さらに、排水管の内壁に油脂や有機物が付着していると、その場所でも微生物の分解が進行し、臭いがさらに強くなります。

この排水口からの逆流臭は、消臭剤や芳香剤では解消できません。

封水の蒸発が原因であれば、水を流して再びトラップに水をためる、または逆流防止弁付きの排水金具の設置が効果的です。汚れや劣化が進んでいる場合は排水トラップの清掃や交換が必要になります。

排水口は普段意識されにくい場所ですが、封水が失われた状態では、下水と室内をつなぐ開口部に変わってしまいます。

とくに長期間使われていない住宅では、排水トラップの確認と封水の再補充が、悪臭の根本対策として欠かせません。

【ステップ別】臭いを元から消すための全手順

ゴミ屋敷の臭いは、消臭剤や換気では消えません。臭いの原因を正しく理解し、取り除く作業が必要です。

ここでは、「まず何をすればいいか」「どこまで自分でできるのか」「どこからが専門業者の出番か」を、わかりやすく整理しています。

現場で実際に使われている方法や注意点も含めて、具体的にご紹介いたしますので、ぜひご参考ください。

ステップ1:臭いの元となるゴミを全て撤去する

まず行うべきは、部屋のゴミをすべて撤去することです。ここで注意したいのは、「臭っているゴミだけ捨てればいい」と考えないこと。

見た目に問題がなさそうな紙類・衣類・空の容器でも、湿気を吸い込んでカビが生えたり、雑菌や害虫の温床になっていたりと、間接的に強い臭いの原因になっていることが少なくありません。

実際の清掃現場でも、「臭いの元はこれだ」と思っていたものより、一見臭わないゴミの方が深刻だったというケースは多くあります。

臭いを根本から断つには、原因になり得るものはすべて処分するという意識が必要です。どんなに強力な消臭剤や除菌剤を使っても、臭いの元が残ったままでは意味がありません。

具体的な作業のポイントは次の通りです。

具体的な作業のポイント

・臭いが強い場所から順に、ビニール袋を使ってゴミを一か所にまとめる

・燃えるゴミ、資源ゴミ、粗大ゴミなど、種類ごとに分別して搬出しやすくしておく

・手に負えない大型ゴミや大量の物がある場合は、無理せず専門業者に回収を依頼する

無理のない範囲でご自身で対応する部分と、専門業者に依頼する部分を分担することで、負担を軽減しながら作業を進めることができます。

ステップ2:床・壁の拭き掃除と除菌

ゴミを撤去した後は、床や壁に残った汚れや菌をしっかり落とすことが重要です。

長く放置されたゴミの下には、食べこぼしや飲み物が染み出した跡、害虫の排泄物、カビなどが付着していることがよくあります。見た目ではわからなくても、雑菌が繁殖して臭いの原因になっていることは珍しくありません。

掃除の際は、汚れの種類に合った洗剤を使い分けるのが基本です。

汚れの種類による洗剤の使い分け

・油汚れ → アルカリ性洗剤(例:キッチン用)

・水垢や尿石 → 酸性洗剤(例:トイレ用)

洗剤で汚れを落としたあとは、水拭きと乾拭きの「二度拭き」を忘れずに。洗剤成分が残ると、逆に臭いや汚れの原因になります。

とくに、液体が染みていた場所やカビがあった箇所には、除菌処理が欠かせません。目に見えない菌が残っていると、せっかく掃除しても臭いが再発します。

汚れが軽ければ、ご自身でも以下のように除菌が可能です。

軽い汚れの除菌方法

・市販の除菌スプレーを使う

・家庭用漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)を0.05〜0.1%に薄めて拭き取る(※使用時はゴム手袋とマスクを着け、換気をしっかり行ってください。)

ただし、液体が床材に染み込んでいたり、壁の裏までカビが広がっていたりするような場合は、表面だけの掃除では不十分なこともあります。その場合は、無理をせず、専門業者の判断を仰ぎましょう。

ステップ3:部屋の空気を完全に入れ替える

掃除と除菌を終えたあとは、部屋の中にこもった臭いの成分を外に追い出すことが必要です。ただし、窓を開けるだけでは、空気はうまく入れ替わりません。

重要なのは、「空気の通り道」を意識的に作り、臭いの元となる空気を確実に外へ排出することです。

理想は、部屋の対角線上にある2つの窓を開けて、空気が流れる道をつくること。もし窓が1つしかない場合でも、扇風機やサーキュレーターを活用すれば、効果的な換気は可能です。

換気方法のコツは以下のとおりになります。

換気方法のコツ

1. 扇風機やサーキュレーターを窓の外に向けて置き、室内の空気を外に押し出す

2. もう1台を部屋の内側に設置し、空気を循環させながら臭気を押し出す

3. 換気扇がある場合は併用する

臭いの成分は空気中に漂うだけでなく、壁や天井、家具にも吸着しています。そのため、空気をしっかり動かし続けることが重要です。最低でも1〜2時間は風の流れを確保しましょう。

部屋の空気を完全に入れ替えることは、道具がそろっていれば自分でも十分に対応可能です。ただし、風の通りがない構造の建物や、外気の状態が悪い環境では、効果的な換気が難しいこともあります。

その場合は、業務用の排気設備や空気清浄機の導入、あるいは専門業者による脱臭処理を検討してください。

空気の「排出」と「導入」を意識して換気を行うことが重要です。これにより、部屋の印象や空気の質が大きく改善されます。

ステップ4:市販の消臭剤の正しい使い方と限界

掃除と換気を終えたあとでも、「なんとなくまだ臭う…」といったことはよくあります。

この段階で頼りたくなるのが市販の消臭剤ですが、使い方を間違えると逆効果になることもあるため注意が必要です。

消臭剤には大きく3つのタイプがあります。

消臭剤のタイプ

・吸着タイプ:活性炭やゼオライトなどの成分が、臭い分子を物理的に吸着して除去する

・中和タイプ:酸とアルカリの反応で臭い成分を中和して無臭化する

・芳香タイプ:香りで悪臭を覆い隠す

ゴミ屋敷のように、さまざまな臭いが混ざっている状況では、吸着タイプや中和タイプが効果的です。

逆に芳香タイプは、悪臭と香りが混じって「悪臭と香水の不協和音」になり、かえって不快感が増すこともあります。

また、市販の消臭剤が効果を発揮するのはあくまで空気中や表面の臭いに対してのみです。壁紙や床材、布製品などに染み込んだ臭いは、市販品では除去できません。

そのため、臭いが取れない、すぐに戻るといった場合には、壁紙の張り替えやオゾン脱臭など専門的な対応が必要になります。

改善案:消臭剤はあくまで補助的な手段と考え、「どこまで効果があるのか」を見極めながら使用することが大切です。

自力では無理な「染み付いた臭い」への対処法

掃除も換気も消臭剤も試したが、それでもしつこい臭いが部屋に残る。その正体は、壁紙や床材、布製品の奥にまで染み込んだ臭気成分です。

この状態になると、市販薬などの対策では太刀打ちできません。臭いの粒子は、素材の内部にまで入り込み、じわじわと再び空気中に放出され続けます。

ここでは、臭いが取れない根本的な理由と、自力でできる対処の限界、そしてプロの技術が必要になる具体的な場面を解説します。

なぜ臭いは取れない?壁紙や床材に染み込む臭いのメカニズム

どれだけ丁寧に掃除をしても、なぜか部屋に残り続ける嫌な臭い。その原因は、空気中ではなく壁紙や床材そのものに染み込んだ臭気成分にあります。

臭いは目に見えませんが、正体は「粒子」です。たとえば、腐敗した食品から出る揮発性の成分や、タバコ・排泄物などに含まれる臭気分子は非常に小さく、空気中を漂いながら、壁紙や床材、天井材などに入り込みます。

臭いは「気体の粒子」として空間に漂いながら、時間とともに壁紙やフローリング、クッションフロアなどの建材に浸透していきます。

とくに、壁紙の裏にある石膏ボードや、フローリングの下地などの多孔質で吸水性のある素材は、臭いを吸収しやすい構造です。

この状態は、スポンジに色水が染み込んでしまったのと同じです。表面を拭いても、内部からじわじわと臭いがにじみ出し、時間が経つとまた部屋に漂い始めます。

こうなると、自力での掃除や市販の消臭剤では限界があります。見えている汚れがなくても、素材の内部に原因が残っている以上、臭いは完全には取れません。ここから先は、プロの判断と処置が必要になります。

服やカーテン、家具に染み付いた臭いはどうする?

部屋の片付けを終えても、服やカーテンから臭いが漂うといった原因は、臭気成分が繊維の奥にまで染み込んでいるためです。

とくに布張りのソファやカーテン、クッションなどのファブリック類は、空気中の臭いを吸収しやすく、一度染み込むと除去が難しくなります。見た目がきれいでも、内部に臭い成分が残っていることは少なくありません。

自宅でできる対策としては、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を使った高温浸け置き洗いが有効です。40〜60℃程度のお湯に漂白剤を溶かし、衣類やカーテンを1〜2時間ほど浸け置くことで、臭いの元となる雑菌や有機汚れを分解できます。

ただし、素材によっては高温や漂白剤に弱く、縮み・色落ち・生地の劣化を招く場合もあるため、必ず洗濯表示を確認し、目立たない部分で試すことをおすすめします。

それでも臭いが残る場合は、臭気成分が繊維内部に化学的に固着している状態と考えられます。こうなると、洗浄を繰り返しても根本的な改善は難しく、残念ですが処分するしかありません。

最終手段としての「特殊清掃」と「オゾン脱臭」

しっかり掃除して換気もしたのに、なぜか臭いが残る。

そのようなときは、一般的な方法では取りきれない「染み付いた臭い」が原因かもしれません。こうしたケースでは、プロによる特殊清掃やオゾン脱臭といった専門的な対応が必要になります。

特殊清掃では、目に見える汚れを取り除くだけでなく、臭いのもとが染み込んだ床や壁、家具などの素材自体を洗浄・消毒したり、必要に応じて取り替えたりします。表面を拭いただけでは取れないような臭いも、原因からしっかり処理していきます。

中でも強い効果を発揮するのが「オゾン脱臭」です。

オゾンは酸素の一種で、非常に強い酸化力があります。専用の機械を使って室内にオゾンを行き渡らせることで、臭いの原因となる成分を分解し、臭いを無臭の物質に変えてしまう技術です。

オゾンはガスなので、家具の隙間や壁の奥など、手が届かない場所にも浸透してくれます。タバコや腐敗、カビ、生ゴミなど、しつこい臭いにも対応できるのが大きな特徴です。

ただし、オゾンは高濃度になると人体にとって有害です。専門的な知識や経験がないと、安全に使うことはできません。そのため、この処理は必ず専門業者に任せる必要があります。

ゴミ屋敷の臭いの元を断ち切るには、市販品では限界があります。専門業者への依頼もご検討ください。

臭い問題を解決する専門業者の選び方と費用相場

どれだけ掃除や換気をしても取れない、しつこい臭い。

ここまでくると、個人での対処には限界があります。根本から臭いを断ち切るには、専門的な知識と技術を持った業者の力が必要です。

しかし、「どこに頼めばいいかわからない」「高額な請求をされそうで不安」といった声も少なくありません。

ここでは、臭いの除去に強い業者の見極め方と、気になる費用の相場についてご紹介します。

「特殊清掃」の実績がある業者を選ぶべき理由

ゴミ屋敷の清掃業者を選ぶ際、多くの方が「片付け」のみを考えがちです。

しかし、実際には「ゴミ屋敷の片付け」と「ゴミ屋敷の臭いの除去」は、似て非なる専門技術です。片付けが終わっても、部屋に残る強烈な臭いが問題として残るケースは少なくありません。

臭いの元を断つには、何が臭っているのかを正確に見極め、その原因に対して適切な薬剤・機材を選んで対処する「特殊清掃」の知識と経験が必要です。

たとえば、臭気の性質によってはオゾン機器や中和剤、材質に応じた洗浄剤を使い分けなければ、根本からの除去はできません。

実績のない業者に任せてしまうと、消臭処理が不十分だったり、再び臭いが戻ってきたりすることもあります。

だからこそ、片付けの実績だけでなく、「特殊清掃」の経験が豊富な業者を選ぶことが大切です。後悔しないためにも、業者の対応範囲や専門性をしっかり見極めることをおすすめします。

消臭・脱臭作業の費用相場は?

専門業者に依頼する場合、費用には「作業費」「薬剤・消耗品代」「機器レンタル代」「人件費」などが含まれますが、ゴミの量や臭いの強さ、広さなどによっても料金は大きく変動します。

一般的な目安は以下の通りです。

| 項目 | 料金目安 |

| オゾン脱臭(6畳1室) | 約3万円~5万円 |

| オゾン脱臭(10畳以上のリビングなど) | 約5万円~8万円 |

| 壁紙や床材の張替えを伴う本格的な除臭作業 | 1室あたり10万円~20万円 |

| 特殊清掃を含むゴミ屋敷全体の脱臭+清掃 | 50万円以上になるケースもあります |

また、以下を明確に説明できる業者であれば、安心して依頼できる基準になります。

・作業対象の面積や臭いのレベル

・どの機器・薬剤を使うか

・複数回の訪問が必要かどうか

・追加作業や素材の張替えが必要か

ご依頼前には、必ず無料で見積もりを取り、料金の内訳や作業内容をしっかり確認することが大切です。

もし、見積もりの説明が曖昧であれば、長期的に見てトラブルにつながる可能性があるため、他社との比較も視野に入れながら賢く業者を選びましょう。

お助けうさぎが提供するプロの消臭サービスと安心のポイント

ゴミ屋敷の片付けにおいて、臭いの問題は見た目以上に深刻です。

「お助けうさぎ」は、清掃だけでなく、「臭いの原因に向き合い、数値で結果を示す」消臭サービスをご提供しています。

作業の前後には、臭気測定器を用いて臭いのレベルを数値化し、効果を目でご確認いただけます。

さらに、弊社には「臭気判定士」の資格を持つ経験豊富なスタッフが在籍しています。臭いの種類や原因を的確に判断し、それぞれに適した薬剤や機材を使い分けることで、効率的かつ確実に臭いを除去します。

また、料金体系も明確です。ご依頼前には無料で現地調査・見積もりを行い、作業内容や費用の内訳を丁寧にご説明いたします。ご納得いただいたうえで、作業を進めてまいります。

「人に見られたくない」

「周囲に迷惑をかけたくない」

そのような思いを抱えながら、ひとりで悩み続ける必要はありません。

状況をお聞かせいただくだけでも構いません。まずは私たちにご相談ください。臭いのない空間を取り戻すために、全力でサポートいたします。

まとめ:正しい知識と手順で、不快な臭いの悩みから解放されよう

ゴミ屋敷の臭いは、感情や根性では解決できません。臭いには必ず原因があり、それを科学的に理解し、適切な手順で処理することが、根本解決への唯一の道です。

本記事では、腐敗・排泄・カビ・生活臭・排水といった臭いの発生源をひもとき、それぞれに対応する具体的な対策を紹介してきました。

ただ換気をしたり、市販の消臭剤を使うだけでは、本質的な改善にはつながりません。「何が臭っているのか」「どこまでが自分で対応できるか」を見極めることが重要になります。

それでも臭いが残る場合、それはあなたの努力が足りないのではなく、プロの技術が必要な段階に来ているというサインです。壁や床、家具の奥にまで染み込んだ臭いは、専門の機材と技術なしでは取り除けません。

「人に知られたくない」「自分で何とかしなきゃ」、そう思いながら、長く悩みを抱えている方も少なくありません。

そこまで進行している場合、自力での対処には限界があります。これはあなたの努力不足ではありません。必要なのは、専門的な知識と技術です。

状況をお話しいただくだけでも構いません。

まずは私たちにご相談ください。臭いのない空間を取り戻すために、全力でお手伝いします。

⇒ご相談・お問い合わせはこちら